L’HUMANITÉ CONFRONTÉE À L’ANIMALITÉ

Le propre de l’homme est peut-être que celui-ci possède un langage articulé et « cet acte de parole qui le fait se déclarer genre humain1 ». Si, selon Platon, Épiméthée au moment où les espèces mortelles furent créées a outrageusement avantagé les animaux au détriment des hommes (qui se virent finalement dotés du savoir technique et du feu, grâce à l’intervention de son frère, Prométhée), ceux-ci en se déclarant humains ont défini leur condition, l’humanité, et l’ont parée de multiples qualités en oubliant à dessein l’animalité. Pis encore, la construction de cette humanité se fit souvent par le dénigrement de l’animalité. Et lorsque l’homme consentit à reconnaître ses faiblesses c’était pour fustiger la « bête » qui était en lui. Nous tenterons donc de voir la façon dont il a défini l’humanité par opposition à l’animalité-bestialité, notamment à l’aide d’une étude lexicale allant de l’Antiquité à nos jours, en soulignant au passage comment l’évolution du statut des animaux a coïncidé avec celle des termes employés pour les désigner.

Les qualités attachées à l’humanité

Magna est enim vis humanitatis ; multum valet communio sanguinis ; reclamitat istius modi suspicionibus ipsa natura ; portentum atque monstrum certissimum est esse aliquem humana specie et figura qui tantum immanitate bestias vicerit ut, propter quos hanc suavissimam lucem adspexerit, eos indignissime luce privarit, cum etiam feras inter sese partus atque educatio et natura ipsa conciliet.

Bien puissante, en effet, est la force des sentiments humains3 ; les liens du sang ont un grand pouvoir ; la nature elle-même se récrie contre de tels soupçons ; c’est le plus certain des monstres et des prodiges qu’un être qui a la forme et le visage d’un homme puisse surpasser ainsi les animaux en cruauté et soit capable de ravir d’une manière si infâme la lumière du jour à ceux à qui il doit de voir cette si douce lumière, tandis que les bêtes féroces elles-mêmes sont unies entre elles par les liens de la naissance, de l’éducation et de la nature.

Cicéron, Plaidoyer pour Sex. Roscius d’Amérie, xxii, 63.

Quand Cicéron range les parricides auprès des monstres et non des animaux, il dévalorise néanmoins ceux-ci en les introduisant dans sa comparaison et construit implicitement une hiérarchie dans la dignité : 1o homme ; 2o animal ; 3o monstre4. Par ailleurs, le sort autrefois fait aux criminels qui tuaient leurs parents indique cette fois clairement leur assimilation aux animaux. Si au moment où Cicéron prononça son plaidoyer les parricides étaient « simplement » enfermés dans un sac puis jetés à la mer, à la suite de la loi Pompée (v. 52 av. J.‑C.) ils se virent enfermés dans le sac avec un chien, un singe, un coq et une vipère, « le chien pour symboliser la rage, le singe l’homme privé de raison, le coq parce qu’il bat souvent sa mère, la vipère parce qu’elle ne vient au monde qu’en déchirant le ventre où elle est née » (Jules Loiseleur, Les Crimes et les peines dans l’Antiquité et dans les temps modernes). De même définit-il l’homo :

[…] animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem, praeclara quadam condicione generatum esse a supremo deo. Solum est enim ex tot animantium generibus atque naturis particeps rationis et cogitationis, quom cetera sint omnia expertia. Quid est autem, non dicam in homine, sed in omni caelo atque terra, ratione divinius ? Quae quom adolevit atque perfecta est, nominatur rite sapientia. Est igitur, quoniam nihil est ratione melius, eaque est et in homine et in deo, prima homini cum deo rationis societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio [et] communis est […].

Cet animal prévoyant, judicieux, complexe, pénétrant, doué de mémoire, capable de raisonner et de réfléchir, auquel nous donnons le nom d’homme, a été engendré par un Dieu suprême qui l’a richement doté. Seul parmi tous les vivants et entre toutes les natures animales, il raisonne et il pense ; cela est refusé aux autres. Or qu’y a-t-il, je ne dis pas dans l’homme, mais dans tout le ciel et sur la terre, de plus divin que la raison, qui arrivée à maturité et à sa perfection est justement appelée sagesse ? Puis donc qu’il n’y a rien de meilleur que la raison et qu’elle se trouve dans l’homme et en Dieu, elle crée entre Dieu et l’homme une première société. Si la raison leur appartient à l’un et à l’autre, la droite raison leur est aussi commune.

Cicéron, Des lois, I, vii, 22-23.

Contrairement à Aristote, l’orateur ne s’intéresse aux animaux que pour autant qu’ils puissent servir de comparaison avec les hommes et rehausser ces derniers. Comme le dit Marie-Agnès Ruggiu : « Malgré tous les éléments qui associent l’homme et la bête dans une communauté de nature, Cicéron ne peut s’empêcher de penser une frontière irréductible entre l’homme et la bête. » Son monisme met une telle distance entre l’homme et l’animal qu’il s’apparente à un dualisme. Lorsque dans Des devoirs Cicéron emploie exceptionnellement humanitas pour désigner l’espèce humaine, c’est encore en opposant celle-ci à l’animal.

Etenim, ut membra quaedam amputantur si et ipsa sanguine et tamquam spiritu carere coeperunt et nocent reliquis partibus corporis, sic ista in figura hominis feritas et immanitas beluae a communi tamquam humanitate corporis5 segreganda est.

Tout comme en effet l’on coupe les membres dans lesquels le sang, la force vitale en quelque sorte commencent à manquer, parce qu’ils nuisent aux autres parties du corps, il faut retrancher du corps de l’humanité des êtres qui, sous une apparence humaine, ont la férocité, la cruauté d’une bête sauvage.

Cicéron, Des Devoirs, III, vi, 32.

Mais, selon Cicéron, l’humanitas, c’est aussi l’affabilité, la bienveillance, la bonté, la douceur. Le rapprochement qu’il effectue entre humanité et bonté est accentué par le fait qu’il lui arrive d’associer humanitas et immanitas pour mieux les opposer, laissant croire que le premier est le contraire du second et suggérant ainsi une étymologie fictive à humanitas (qui viendrait en réalité de humus, « terre »), lequel par attraction s’emplit de la bonté (manis) dont celui qui est immanis (de in-, « qui n’est pas », et manis, « bon ») est dépourvu. L’autorité intellectuelle de Cicéron a ainsi pu jouer un rôle dans l’appariement entre humanité et bienveillance au sein du monde romain. Par extension, ce dernier définit enfin l’humanitas comme la culture générale de l’esprit (dont Aulu-Gelle fera par la suite le seul véritable sens de ce mot), la politesse des mœurs, le savoir-vivre… Quand il exclut de l’humanité celui qui chante sur une place publique, il n’oppose plus alors l’humain à l’animal, mais l’homme civilisé au rustre.

En français l’humanité recouvrira ainsi au fil des siècles un ensemble de qualités plus ou moins large : « Douceur, honnesteté, bonté, sensibilité pour les malheurs d’autruy » (Acad. fr.6, 1694), « Bonté, sensibilité, compassion pour les malheurs d’autrui » (Acad. fr., 1832-1835). Dans son Nouveau Dictionnaire universel, La Châtre note toutefois : « Mais la médaille humaine n’a-t-elle pas deux faces ? L’une porte écrits ces mots : pitié, indulgence, respect de la faiblesse, fraternité, justice et amour ; sur le revers on lit : cruauté, bassesse, noirceur, lâcheté, crime. » Avant d’ajouter : « Seulement la langue préfère avec raison l’élément positif, le vrai côté de l’homme ; elle rejette dans l’ombre ce qui doit y demeurer, et n’applique pas le mot humanité à ce qui est destructif de la nature humaine7. Lorsqu’elle emploie cette expression, traiter quelqu’un avec humanité, il ne saurait jamais venir à la pensée qu’il s’agit de le maudire, de le calomnier, de le trahir, de le tuer, de le traiter comme une bête féroce. Lorsqu’elle se sert de ces mots, être sans humanité, n’avoir aucun sentiment d’humanité, elle ne marque pas l’absence de faiblesses, de défauts, de vices, de perversité ; mais le manque de cette qualité de cœur et d’âme qui place l’homme si haut, et à laquelle on reconnaît l’enfant de Dieu. » L’absence des vertus précitées et a fortiori la cruauté attestent au contraire l’inhumanité : « les tortures et autres barbaries, contraires à l’humanité » (Erckmann-Chatrian, Histoire d’un paysan). Cette association de la bonté à l’humanité est, plus que la reconnaissance d’un attribut propre à l’homme, une façon pour celui-ci de marquer sa profonde séparation d’avec l’animal8.

De la bestialité…

D’ailleurs, une telle association ne lui suffit pas : il lui faut encore lier l’animal, qui n’était autrefois qu’une bête, à ce qu’il y a de plus vil sur la Terre. La bestialité (le mot, datant du xiiie siècle, est à peine postérieur à humanité) est l’« acte qui assimile l’homme à la bête » dans tout ce qu’elle a de mauvais, c’est-à-dire la bêtise, avant de désigner le péché puis la perversion que constitue le rapport sexuel avec un animal. Pratique qui assimile l’homme à la bête. Tel le bouc émissaire se retrouvant chargé de tous les péchés des hommes, dont il est pourtant étranger, l’animal par l’emploi du vocable bestialité9 se voit accablé du comportement pervers de l’homme à son égard. La victime devient coupable ! Si l’homme a défini sa condition avec le mot humanité, il s’est servi du mot bestialité pour désigner tout ce qui l’écartait de ladite condition et non pour définir, comme on aurait pu le croire et l’attendre, l’état de bête, c’est-à-dire d’animal. À tel point que pour François Garasse, redoutable jésuite, traquant chez ses adversaires le moindre vice, l’homme « fait pis que les bestes : en sa nature il n’est pas tant que beste, mais en ses actions il est plus que beste, et on peut dire qu’il y a moins de bestialité dans les bestes quand elles suyvent leur nature, que non pas dans l’homme quand il suit la brutalité de sa nature ». Les humains, déjà bénéficiaires de l’humanité, ont de surcroît l’extravagant « privilège » de plus exprimer la bestialité que les bêtes !

Qu’en est-il de ce vocable de bête justement, puisque — nous l’avons vu — son dérivé bestialité est très négatif ? Il vient du latin bestia, qui désigne toute espèce d’animal, sauvage ou domestique, par opposition à l’homme. L’étymologie de bestia est incertaine, même si Isidore de Séville, dans ses Étymologies, rapproche ce terme de vis, « violence ». Le diminutif bestiola est appliqué aux petits animaux, essentiellement les insectes. Dans la langue des grammairiens et des juristes, bestia est plutôt utilisé pour désigner un animal féroce terrestre (celui qui est destiné à combattre les gladiateurs, par exemple), à côté de belua (employé pour un animal de grande taille) et de fera (utilisé pour un animal sauvage, par opposition à l’animal domestique, généralement nommé pecus10). Appliqué à l’homme comme terme d’injure11, d’ailleurs passé dans la langue italienne, bestia signifie « celui qui est une bête, qui agit comme une bête », tandis que belua, au sens figuré, signifie « quelqu’un de stupide », « imbécile », ce qui correspond à notre sens moderne de… bête ! Mais belua n’ayant pas prospéré en français (il n’a guère donné que belluaire, « gladiateur combattant les bêtes féroces »), contrairement à bestia, c’est le descendant français de ce dernier qui hérite du sens de « être stupide », quelques années après l’apparition de bête (sous la forme beste) au sens originel de « animal non humain12 », vers 1100. Notre langue a ainsi presque immédiatement associé l’animal à la stupidité. Les premiers dictionnaires de français entérinent donc le sens figuré : « Beste, Se dit fig. d’Une personne stupide, et qui n’a point d’esprit ; comme, C’est une beste » (Acad. fr., 1694). La bête devient rapidement objet de haine. Témoin les expressions être la bête, la bête d’aversion, la bête noire de quelqu’un. Pour renforcer la connotation négative de bête, on lui ajoute souvent un adjectif dépréciatif : grosse, pauvre, sotte (afin de désigner la stupidité) ou méchante (pour signifier la fourberie). Mais le plus étonnant est qu’accompagné d’un adjectif laudatif bête reste généralement négatif ! Une fine bête est une personne méchante, artificieuse, tandis qu’une bonne ou une brave bête est quelqu’un de peu intelligent.

… en passant par la brutalité…

Peu avant que bestialité ne se mette à désigner un comportement sexuel déviant, un nouveau terme apparaît en 1540 qui caractérise une fois de plus l’homme par le biais de l’animal. Synonyme de férocité puis de grossièreté, la brutalité est le « caractère de la brute » : brute, peut-être le terme le plus dégradant inventé par l’homme pour qualifier l’animal. « La bête considérée dans ce qu’elle a de plus éloigné de l’homme », dit Littré. En s’appuyant sur une étymologie fantaisiste, certains dictionnaires établissent la classification suivante : l’animal est l’être qui respire, la bête est l’être qui mange, la brute est l’être qui broute ! Qualifiant l’homme, ces trois termes désignent respectivement : quelqu’un de grossier ; quelqu’un de sot ; quelqu’un d’une stupidité parfaite ou d’une aveugle brutalité. La brute a donc les défauts de l’animal ou de la bête… et de façon amplifiée13 !

… à l’animalité

Avant de parler de l’animalité, tâchons de définir et de circonscrire le concept d’animal dans une perspective historique.

Comme il le fit pour l’humanitas, Cicéron définit l’animal : « […] animam, unde animantium quoque constet animus, ex quo animal dicitur » (« l’air, dont est constituée l’âme des êtres vivants, d’où le terme animal ») [De la nature des dieux, III, xiv, 36]. Il s’agit donc d’un être vivant mobile doté de l’anima (« souffle de vie ») qui peut aussi bien être une bestia (« bête ») qu’un homo (« homme ») : cf. supra Des lois, I, xivvii, 22-23.

Toutefois, comme nous l’avons déjà vu plus haut, l’homme est extirpé d’entre les animaux pour se voir offrir un statut privilégié. Il n’est donc pas étonnant qu’à partir de Varron (116-27 av. J.‑C.) animal14 soit parfois opposé à homo. C’est le cas dans cet extrait des Lettres à Lucilius (IX, lxxvi, 9), de Sénèque : « In homine optimum quid est ? Ratio : hac antecedit animalia, deos sequitur » (« Quel est le côté parfait de l’homme ? La raison, qui l’élève au-dessus des animaux, et le place après les dieux »). Cicéron emploie également animal — probablement avec le sens spécialisé de « bête » tant il se sert facilement des animaux pour attaquer ses adversaires — comme injure (Seconde Action contre C. Verrès, I, lxxvixvi, 42 ; Contre Pison, ix, 21).

À côté du mot animal existe animans, vocable plus rare qui ressortit à la langue des philosophes plutôt qu’à celle du peuple. Il semble inclure, à l’origine, tous les êtres vivants, c’est-à-dire hommes, animaux et plantes. C’est ainsi que l’utilisera Sénèque :

Ergo genus esse coepit horum omnium, quae modo rettuli, hominis, equi, canis, animal. Sed quaedam quae animam habent nec sunt animalia. Placet enim satis et arbustis animam inesse : itaque et vivere illa et mori dicimus. Ergo animantia superiorem tenebunt locum, quia et animalia in hac forma sunt et sata.

Ainsi tous ces êtres que je viens de citer, l’homme, le cheval, le chien, procèdent d’un genre qui est l’animal. Cependant il est des choses qui ont une âme, et ne sont pas des animaux ; car nous en attribuons une aux plantes et aux arbres, desquels nous disons qu’ils vivent et qu’ils meurent. Les êtres animés seront donc au-dessus des animaux, puisque cette classe embrasse, outre les animaux, les végétaux.

Sénèque, Lettres à Lucilius, VI, lviii, 9-10.

Mais la plupart des auteurs l’emploient comme synonyme de animal, peut-être avec la nuance qu’indique le Traité des synonymes de la langue latine, à savoir que animal désigne l’être animé par rapport à sa nature (et s’oppose à l’être inanimé) tandis que animans désigne l’être animé par rapport à son état (c’est-à-dire vivant, par opposition à l’être mort). Cicéron ne déroge pas à la règle, même si dans les Tusculanes (I, x, 21) il distingue animalia et animantes. Des observateurs ont remarqué que animans était utilisé dans les trois genres mais que le masculin désignait plutôt l’être rationnel, le féminin la bête et le neutre l’être vivant au sens le plus large.

Cette « hiérarchisation » paraît conforme aux usages du latin. Le masculin y est le genre noble. On peut d’ailleurs rapprocher la distinction animans (masc.)/animans (fém.) de celle qui existe entre animus et anima : le premier, principe supérieur, est masculin, alors que anima, qui lui est soumis, est féminin. Les Anciens distinguaient ainsi un principe vital commun à tous les êtres vivants et qui disparaît avec la mort du corps, l’anima, d’un principe pensant immortel et qui est le privilège des humains, l’animus. Quant au genre neutre, il regroupe généralement les inanimés (choses, idées abstraites). Le fait qu’il soit appliqué à un animal (animans) ou à un esclave (mancipium) contribue à la réification de leur être.

Pour les premiers textes en langue française, animal, conformément à son homonyme latin, dont il est issu, a le sens de : « Être animé, l’homme et la femme aussi bien que les bêtes » (Huguet, Dictionnaire de la langue française du xvie siècle). Chez Montaigne, il s’étend même jusqu’à Dieu (« Si Dieu est, il est animal »), comme c’était le cas de son équivalent grec zôon. Mais c’est pour se moquer des philosophes qui ratiocinent sur l’existence ou la nature de Dieu. Au xvie siècle, animal est concurrencé par animant, dont il est le quasi-synonyme puisqu’il a le sens de son équivalent latin au masculin ou au féminin. Rabelais, qui utilise indifféremment les deux termes, oppose les « animans brutaulx » aux « animans raisonnables » (c’est-à-dire les hommes, l’humain étant aussi qualifié dans le Cinquième Livre d’« humain animant »). Dans ce passage du Tiers Livre, Panurge raconte à Pantagruel la genèse du genre humain :

Ainsi ne pourveut nature a la perpetuité de l’humain genre : Ains crea l’homme nud, tendre, fragile, sans armes ne offensives, ne defensives, en estat d’innocence et premier aage d’or, comme animant, non plante : comme animant diz je né a paix non a guerre : animant né a jouissance mirificque de tous fruictz et plantes vegetables, animant né a domination pacificque sus toutes bestes.

Or la nature n’a pas été aussi soucieuse de pourvoir à la possibilité pour le genre humain de se perpétuer. Elle a créé l’homme nu, tendre, fragile, sans armes ni offensives ni défensives, dans l’état d’innocence et l’état originel de l’âge d’or. Elle l’a créé comme un être animé, non pas comme une plante : un être animé, dis-je, né pour la paix, non pour la guerre, né pour la jouissance merveilleuse de tous les fruits et de tous les végétaux, né pour la domination pacifique sur toutes les bêtes.

Rabelais, Tiers Livre, VIII, 68.

Comme on le remarque, lorsque l’auteur emploie animant pour désigner un humain, il se sert du mot bête pour désigner l’animal, ce qui a pour effet de souligner l’absence de raison de celui-ci. Rondibilis, autre personnage rabelaisien, s’appuyant sur Platon, se demande ainsi s’il faut placer les femmes parmi les « animans raisonnables » ou les « bestes brutes »15. Chez Barthélemy Aneau, Dieu est qualifié d’animal animant16, l’expression pouvant s’interpréter comme « celui qui reçoit la vie (animal) et qui la donne (animant, au sens premier du latin animare, “donner la vie”) », formant par conséquent un tout. L’auteur hiérarchise le monde en décades : dans la première se trouvent les animaux raisonnables : l’homme, la femme, les enfants, l’androgyne et, tout en haut, Dieu. Les autres décades contiennent les bêtes brutes, sur lesquelles l’homme exerce sa domination par la volonté du Créateur : la deuxième, les bêtes féroces et cruelles ; la troisième, les bêtes sauvages non cruelles ; la quatrième, les bêtes de chasse ; la cinquième, les bêtes domestiques et apprivoisées ; la sixième, les serpents et les bêtes vivant dans les eaux.

Se raréfiant dès le xviie siècle, absent des principaux dictionnaires de langue française, animant ne s’imposera jamais dans notre langue, qui lui préférera animal.

Si celui-ci a la préférence du peuple, c’est avec une acception restreinte, comme le souligne Furetière dans son Dictionnaire universel. « Les Philosophes comprennent l’homme sous le genre d’animal, et le définissent animal raisonnable. Ils y enferment aussi les oiseaux, les poissons et les insectes. Mais dans le discours ordinaire on entend seulement par ce mot les bestes à quatre pieds qui vivent sur la terre, un bœuf, un cheval, etc. » Il faut dire que l’humanisme de la Renaissance puis le cartésianisme, qui nie la sensibilité de l’animal et en fait presque une machine, n’ont pas contribué à un rapprochement de l’homme et de l’animal. Selon Claude Lévi-Strauss, c’est avec eux que « l’homme a commencé par tracer la frontière de ses droits entre lui-même et les autres espèces vivantes, et s’est ensuite trouvé amené à reporter cette frontière au sein de l’espèce humaine, séparant certaines catégories reconnues seules véritablement humaines d’autres catégories qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui servait à discriminer entre espèces vivantes humaines et non humaines » (extrait d’un entretien avec Jean-Marie Benoist dans Le Monde).

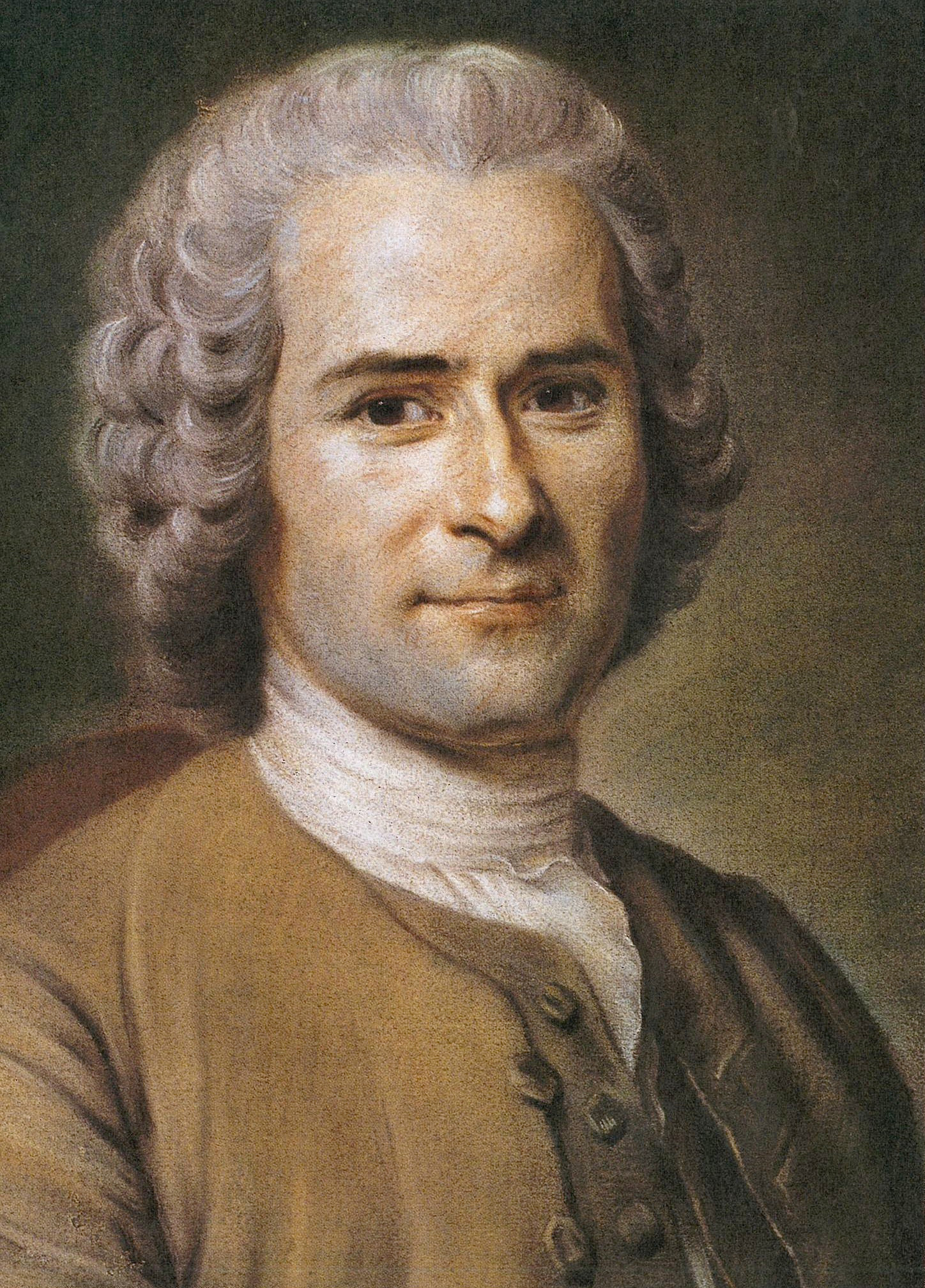

Le siècle des Lumières est porteur d’un nouvel humanisme (symbolisé par Rousseau), qui n’exalte plus l’homme au détriment des animaux mais dans leur continuité. Il appréhende toujours les animaux par rapport à l’utilité qu’ils peuvent avoir pour l’homme, celui-ci n’ayant pas de devoir immédiat à leur égard, mais se montre plus compatissant envers eux et rejette globalement les considérations de Descartes sur l’animal-machine. On retrouve cette ambiguïté dans l’Encyclopédie (assez hostile à la thèse de l’animal-machine), qui emploie indifféremment animal ou bête, inclut les hommes dans les animaux ou oppose les deux. Alors que cette dernière admet encore les entrées bêtes et animal, une encyclopédie contemporaine comme Encyclopædia universalis se limite à animal. C’est souvent la taille qui conditionne l’emploi de l’un ou de l’autre terme. Si le lion est un « animal dangereux17 », la puce est une « petite bête très-incommode ». La valeur de l’animal étant généralement proportionnelle à sa taille, on comprend que bête devienne alors réservé aux petites créatures (on parle encore aujourd’hui de « bestioles ») considérées comme nuisibles ou gênantes à l’instar de la puce et de la mouche.

Le xixe siècle verra tout doucement l’animal se substituer à la bête. Et cela pour deux grandes raisons : 1. L’essor de la protection des animaux (1810 : création des abattoirs de Paris, qui met fin à l’abattage des animaux dans la cour des boucheries ou même dans la rue ; 1833 : interdiction des combats d’animaux à Paris ; 1845 : fondation de la SPA ; 1850 : loi Grammont sur les mauvais traitements exercés publiquement envers les animaux domestiques ; 1881 : fondation de la Ligue populaire contre la vivisection). La stupidité inhérente au mot bête pose en effet un problème : « Figurément on appelle bête un homme qui manque d’intelligence. C’est une vraie bête, une grosse bête. Sous ce rapport l’éléphant est souvent moins bête que ses conducteurs » (Legoarant, Nouvelle Orthologie française). Benjamin Lafaye et Dupiney de Vorepierre reconnaissent ainsi qu’employer animal (« toujours pris dans un sens favorable ») à la place de bête, c’est, pour le premier, faire le choix de « relever et ennoblir ces rivaux de notre espèce », car bête est « un terme dépréciatif ou méprisant » ; pour le second, privilégier un terme « qui appartient au style soutenu, et qui est toujours pris dans un sens favorable », au lieu que bête « s’allie souvent à des épithètes critiques ». 2. La place importante accordée aux sciences. Alors que les gens de lettres, dans une moindre mesure les philosophes, et les dictionnaires littéraires continuent à utiliser le mot bête18, les scientifiques et les dictionnaires encyclopédiques lui préfèrent animal. Si Lafaye, dans son Dictionnaire des synonymes, continue à voir une différence de dénotation entre animal et bête (bien qu’il admette comme on vient de le voir la différence de connotation qui tend à s’y substituer), assimilant celui-ci à l’espèce et celui-là au genre dans un langage de « rigueur » et de « précision », le zoologiste Frédéric Cuvier (frère de Georges) dit plutôt le contraire : « Ce mot [bête] est vulgairement adopté pour désigner un animal privé de raison. On l’emploie rarement en histoire naturelle, les sciences exactes ayant surtout besoin d’un langage très-précis » (Dictionnaire des sciences naturelles).

Les horreurs commises pendant la Révolution par des hommes contre d’autres hommes ont pour conséquence, à première vue paradoxale, un développement de la sensibilité pour celles qui sont commises contre les animaux. Comme le souligne Élisabeth de Fontenay, les pages de massacres de baleines décrits par Michelet ne sont pas sans rappeler celles de son Histoire de la Révolution française sur les massacres de Septembre et la Terreur. L’idée selon laquelle la bienveillance envers les hommes commencerait par la bienveillance envers les animaux est ancienne : on la trouve par exemple chez Plutarque puis chez Montaigne. À la suite de Rousseau, qui déplore la fracture que les hommes ont opérée entre eux et l’état de nature, les conduisant à renier leur animalité, B. E. Manuel, professeur aux écoles centrales du département de la Seine et chargé par le gouvernement du travail relatif à l’encouragement des sciences et des lettres, publie un Abécédaire destiné à instruire et à édifier les enfants en posant d’après les mœurs des animaux qui sont restés les vrais enfants de la nature « tous les premiers fondemens de la morale humaine ». Prenant le contre-pied de ceux qui instruisirent hommes et enfants au moyen d’animaux anthropomorphisés (avec les fables notamment), donc bien souvent ridiculisés, il se propose d’être à la fois plus objectif et plus compatissant19. Chose très surprenante pour l’époque, le nom bête est quasi absent de l’ouvrage ! Tout juste est-il question de « bête […] féroce » et de « petites bêtes », sorte de reliquats de la façon de parler d’alors. Tandis qu’un auteur comme Manuel, condamnant la chasse à courre et rejetant l’enseignement de la vivisection à l’école, laissait présager par la force de ses écrits un élan animaliste, celui-ci n’aura pas vraiment lieu ou sera plus long que prévu à se mettre en place. Cela est peut-être dû à la pensée contre-révolutionnaire, qui, rejetant la confusion entre humanité et animalité, veut remettre l’homme à sa place, la plus haute, célébrant contre un Rousseau sa plus noble acquisition, la vie en société, et réaffirme les droits de l’homme sur l’animal. Les esprits de l’époque sont également pénétrés des théories de Lavater sur la physiognomonie, « science qui a pour objet la connaissance du caractère d’une personne d’après sa physionomie ». Ce dernier se livre en effet à de nombreux rapprochements entre la face des animaux et celle des hommes, dont les traits bestiaux attestent généralement les défauts ou le caractère primitif, pour en conclure sur « la supériorité, la sublimité de la figure humaine » et que dans « toute physionomie humaine, quelque corrompue qu’elle soit, il y a encore l’humanité, c’est-à-dire qu’on y reconnaît encore l’image de la divinité ». Cela conduira plus tard Cesare Lombroso à établir sa théorie du criminel-né (le caractère criminel d’un individu peut se déduire de certaines caractéristiques physiques) notamment à partir de l’observation des animaux.

Si le mot animal est bien utilisé dans les programmes officiels de l’enseignement secondaire en 186620, la compassion reste limitée, quoique la loi Grammont soit évoquée : « Nos actes à l’égard des animaux et l’usage que nous faisons des choses inanimées ne sont pas indifférents. » Et : « Il ne faut rien détruire inutilement. » Dans ses Éléments de morale, « ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l’enseignement secondaire spécial (troisième et quatrième années) », Adolphe Franck, professeur de philosophie du droit au Collège de France, commente ces programmes et s’interroge sur la question des devoirs de l’homme envers les animaux21, qu’il tranche rapidement en concluant qu’il n’y a pas de devoirs à l’égard des êtres « qui sont placés au-dessous de l’humanité ; car un devoir suppose nécessairement un droit, et un droit suppose un agent moral, une force libre et intelligente, une personne faite à l’image de la personne humaine ». S’inquiétant encore d’une société où les plantes et les minéraux auraient des droits, il prône un respect pour les animaux comme pour les choses inanimées dans la mesure où c’est pour l’homme une façon de se respecter lui-même. C’est cependant le mot animal qui s’impose dans son ouvrage, mais son emploi est plus motivé par la rigueur de l’homme de lettres ou de science que par la compassion. D’ailleurs les rares occurrences de bête servent à illustrer l’asservissement de l’homme ou ses bas instincts. Selon les programmes annexés à l’arrêté du 27 juillet 1882 réglant l’organisation pédagogique et le plan d’études des écoles primaires publiques, il doit être enseigné à l’enfant du cours moyen (9-11 ans) à « traiter les animaux avec douceur » et à « ne point les faire souffrir inutilement », avec une évocation de la loi Grammont. Dans Le Tour de la France par deux enfants, grand classique de la littérature enfantine dont la première édition voit le jour en 1877 et qui a servi de manuel scolaire pendant près de cinquante ans, il est expliqué aux deux jeunes héros, zoophiles, que « la loi défend de maltraiter les animaux », que c’est une erreur de dire « sale comme un porc », etc. On y relève trois fois plus d’occurrences du mot animal que du mot bête.

Qui dit animal ne dit pas bête, charmant ouvrage à destination des enfants, contient cette phrase sonnant comme un défi, celui de la réévaluation de l’animal, pour les futurs hommes et femmes des temps modernes : « Son dernier tombereau vidé, la bête — donnez-lui ce nom si vous l’osez — se dirigeait tranquillement vers l’écurie où l’attendait le repas du soir. » Nos Enfants, ce qu’ils sont souvent, ce qu’ils devraient être, considérant même peut-être que la pitié pour les animaux dits « nobles » est naturelle, va plus loin et, dans sa rubrique « Ne faites pas de mal aux animaux », demande aux chères têtes blondes du respect pour les bestioles (araignées, escargots, crapauds), se risquant même à un commandement assez osé pour l’époque : « Ne tuez pas le moindre insecte […]. »

Tandis que brute a disparu depuis bien longtemps (n’étant plus utilisé qu’au sens figuré pour désigner une personne grossière), aujourd’hui, bête, par sa connotation péjorative, a définitivement été banni du vocabulaire scientifique. De plus en plus rare dans la langue ordinaire, il est de l’ordre du langage enfantin, naïf…

Plus vieux que bestialité, animalité a d’abord signifié l’« ensemble des facultés qui caractérisent l’être vivant », avant de désigner à la fin du xviiie siècle « les caractères de l’animal par opposition à l’homme ». L’animal devenant alors plus qu’une bête, animalité avait toutes les raisons de s’imposer face à bestialité, qui n’a finalement jamais désigné ce qu’il voulait dire (« la condition de bête ») et était entaché de péjoration. Jean-Jacques Rousseau est l’un des premiers à l’utiliser avec son acception moderne dans ses notes au Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Ce n’est pas un hasard si le philosophe au sein de ce même ouvrage se demande s’il ne faudrait pas considérer comme des hommes les pongos22 (grands singes) récemment découverts par les explorateurs. Comme le dit Lévi-Strauss, il « préférait admettre que les grands singes d’Afrique et d’Asie, maladroitement décrits par les voyageurs, fussent des hommes d’une race inconnue, plutôt que courir le risque de contester la nature humaine à des êtres qui la posséderaient » (Anthropologie structurale deux). Alors que la tendance était à animaliser (bestialiser, devrait-on dire) l’homme, Rousseau humanise l’animal en même temps qu’il lui attribue — par sa redéfinition de l’animalité — un état. Les grands dictionnaires du xixe siècle, ceux de Larousse, Littré, admettent alors deux sens à animalité : le premier (ancien), qui inclut l’homme ; le second (moderne), qui l’exclut et tend à être celui de nos dictionnaires actuels.

Les petits défauts de l’humanité

On objectera que humanité et plus encore humain servent également à désigner les travers de l’homme. À partir du sens premier de humanité, envisagé par opposition à divinité, se développe à la fin du xviiie siècle dans un contexte religieux l’acception de « faiblesse humaine ». D’où l’expression payer le tribut à l’humanité, pour dire « se laisser aller à quelque faiblesse humaine ». L’abbé Féraud dans son Dictionnaire critique de la langue française ajoute même qu’un auteur a employé, de façon abusive, juge-t-il, le mot humanités au pluriel « pour signifier les faiblesses humaines ». On trouve à plusieurs reprises l’expression humaine faiblesse23 au sein des Essais de Montaigne, notamment dans ce passage où l’auteur paraphrase Sénèque :

Ceci est aussi de Seneque : que le sage a la fortitude pareille à Dieu, mais en l’humaine foiblesse ; par où il le surmonte. Il n’est rien si ordinaire que de rencontrer des traicts de pareille temerité. Il n’y a aucun de nous qui s’offence tant de se voir apparier à Dieu, comme il faict de se voir deprimer au reng des autres animaux : tant nous sommes plus jaloux de nostre interest que de celuy de nostre createur.

Et ceci, encore de Sénèque : « Le sage a un courage semblable à celui de Dieu, mais sur fond d’humaine faiblesse, et par là il lui est supérieur. » Rien d’aussi banal que des traits d’une telle sottise. Il n’en est pas un parmi nous qui s’offense autant de se voir comparé à Dieu que de se voir ravalé au rang des autres animaux : c’est que nous sommes plus soucieux de notre intérêt que de celui de notre créateur.

Montaigne, Les Essais, II, xii.

Cette faiblesse se voit pourtant tempérer. « (En parlant d’un défaut, d’un comportement critiquable) C’est humain, c’est une réaction bien humaine », explique Le Petit Robert. Et il donne comme synonyme… excusable. L’idée d’excuse se retrouve d’ailleurs fort bien dans la locution proverbiale « L’erreur est humaine », traduction du latin « Errare humanum est ». S’emploie « pour expliquer, pour atténuer une faute », dit Le Petit Larousse ; « pour excuser, justifier une erreur », confirme Le Grand Robert. La suite de la locution latine, parfois omise, est intéressante : « Perseverare diabolicum24 » (« Persévérer est diabolique »). On excuse donc l’erreur, humaine, mais non la récidive, diabolique. Et le diable… c’est la Bête25 ! Dans l’imagination populaire en tout cas. Qui plus est, si le diable a un aspect vaguement humain, un tel nombre d’animaux le compose qu’il en perd toute humanité ! Son corps est pour moitié celui du bouc, ses cornes sont celles du même animal, il a une barbe de chèvre, des mains courbées semblables aux serres des oiseaux de proie, des pieds pareils aux pattes des oies, la queue d’un âne, et il brait comme un mulet, selon la sorcière Marie Zozaya (Pierre de L’Ancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons). On peut noter dans les textes chrétiens cette association animal-diable, notamment dans le premier d’entre eux, la Bible : « Ce n’est pas là la sagesse qui descend d’en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. » (Jacq., iii, 15). Animale est ici synonyme de charnelle, sensuelle. L’homme spirituel s’oppose à l’homme – animal sensuel, réduit à ses sens, à son ventre.

L’erreur est donc humaine… La bêtise et la folie aussi, pour lesquelles, par contre, il n’y a guère d’indulgence. L’homme battrait-il enfin sa coulpe ? Voire. Dans la locution bêtise humaine, la référence à l’animal, une fois encore, est évidente. Bêtise, dont le sens premier est « état semblable à celui des bêtes », a été choisi au détriment de ses nombreux synonymes : idiotie, imbécillité, sottise, stupidité, etc. Folie humaine ne contient pas cette référence à l’animal. Et pour cause. La folie est l’opposé de la raison, qualité dont les animaux ont toujours été privés… par nos soins évidemment. Des aloga du grec ancien à nos bêtes en passant par les bruta du latin tardif, l’animal est l’être privé de raison. Critiquer la folie humaine, c’est aussi induire que seul l’homme est capable de folie, parce qu’il possède le logos. On a récemment fait une triste exception pour la vache, dite « folle » lorsqu’elle est atteinte de l’ESB. L’homme-Frankenstein a regardé avec horreur ces ruminants devenus carnivores parce qu’ils avaient ingéré des farines animales (alors que lui-même se nourrit essentiellement d’animaux végétariens), et plus encore devenus cannibales parce que ces farines provenaient parfois d’animaux de leur propre espèce. Ce double crime de carnivorisme-cannibalisme26 a donc été sanctionné par une condamnation verbale (« vache folle ») et une extermination immédiate (charniers).

Comme nous venons de le voir, l’évolution du statut des animaux s’accompagne de celle des mots les concernant. Si désormais animal n’est plus en concurrence avec brute ou bête, le premier n’étant utilisé qu’au sens figuré pour désigner une personne grossière et le second se trouvant essentiellement dans des locutions figées (chercher la petite bête, par exemple), il reste à clarifier sa signification. Peut-être faudrait-il élaborer une nouvelle classification où l’on réserverait ce terme (qui a le mérite de n’être pas connoté) à l’animal non humain, lequel constituerait avec l’homme les animés, eux-mêmes s’ajoutant aux plantes pour former le vaste groupe des êtres vivants27…

En outre, les études réalisées tendant à prouver que l’intelligence animale est bien plus diverse et complexe que ce que l’on croyait contraignent l’homme à plus d’humilité vis-à-vis de ses « frères inférieurs » et à abandonner certaines comparaisons désobligeantes. Pour autant, quelques situations montrent que l’aspect négatif lié à l’animalité est toujours présent : ainsi lors de conflits avec le recours à des noms d’animaux afin d’insulter ou d’humilier ; lors de situations de détresse.

Tristan Grellet

1. Propos d’Élisabeth de Fontenay dans une interview accordée au Point (3 avril 2008).

2. Ainsi que dans la Rhétorique à Herennius, le plus vieux traité de rhétorique connu, longtemps attribué à tort à Cicéron, sans que l’on sache précisément si ce texte est antérieur au Pro Quinctio.

3. « Sentiments humains », « droits de l’humanité » ou « nature humaine » selon les traductions.

4. Cicéron a souvent recours à l’animal pour discréditer voire insulter ses ennemis. Mais la démesure qui s’ajoute à leur animalité les fait passer du côté des monstres. C’est ainsi que Cicéron qualifie Pison d’« impurissimae atque intemperantissimae pecudis » (« bétail ignoble et totalement dépourvu de mesure »). Comme le souligne Blandine Cuny-Le Callet, le monstre est pire que l’animal par son absence d’instinct régulateur ; quoique, lorsqu’il s’agit d’un animal sauvage (bestia, belua ou fera), la frontière soit plus ténue, en raison de la taille inhabituelle ou de la férocité de celui-ci. Appliquée à un animal, l’immanitas désigne sa férocité naturelle ; appliquée à un homme, elle dénote une cruauté extrême qui, parce qu’elle s’oppose à sa nature même d’homme, le fait passer du côté de la monstruosité (celle-ci étant mise en évidence par le contraste entre sa conduite bestiale et son physique humain). Voir supra l’extrait du Plaidoyer pour Sextus Roscius d’Amérie.

5. Ces derniers mots sont diversement traduits selon les éditions et ne vont pas sans poser quelques problèmes. On attendrait en effet humanitatis corpore.

6. Dictionnaire de l’Académie française.

7. De la nature masculine, pourrait-on rectifier. Une femme humaine a pendant longtemps qualifié une femme de petite vertu. Le Dictionnaire national de Bescherelle montre bien le glissement de sens. « En parlant d’une femme, il [humaine] devient quelquefois synonyme de Douce, complaisante, accorte, obligeante, facile, et se prend en mauvaise part. » C’est ainsi que ce qui était une qualité chez l’homme devint un défaut chez la femme !

8. Animal sera généralement compris ici comme « être vivant non végétal, ne possédant pas les caractéristiques de l’espèce humaine (langage articulé, fonction symbolique, etc.) ». L’utilisation de la locution apophatique animal non humain ne va pas sans poser de problème. Pour Armelle Le Bras-Chopard, «il est symptomatique que même ceux qui prétendent tourner le dos à un humanisme jugé trop anthropocentriste conservent cette approche d’abord négative». A contrario, la locution animal humain est perçue par Élisabeth de Fontenay comme inappropriée, en ce qu’elle abaisse l’homme. Curieusement, le grec ancien n’avait pas de terme pour désigner spécifiquement l’animal. Il englobait les êtres vivants sous le terme d’empsukha, qui comprenait généralement phuta (plantes) et zôa (animés non végétaux, c’est-à-dire dieux [theoi], humains [anthrôpoi] et animaux). En latin comme en français, animal désigne soit l’humain et l’animal, soit l’animal par opposition à l’homme. Si les mots bestia et bête se rapportent uniquement à l’animal non humain, ceux-ci ont néanmoins une forte connotation péjorative.

9. Terme aujourd’hui remplacé, bien à tort, par zoophilie, dont l’usage moderne est encore une fois révélateur. De « amour, soins pour les animaux », zoophilie en est venu à désigner le commerce contre nature avec eux ! Faut-il en conclure que l’un conduirait à l’autre ?!

10. Pecus, -udis (« animal domestique », « tête de bétail ») est distingué, selon les grammairiens, de pecus, -oris (« troupeau », « bétail »). Ce dernier nom a donné en français pécore, dont le sens ancien est « animal », « bête », et dont le sens moderne et figuré est « paysan » ou « femme sotte et prétentieuse ».

11. On trouve ainsi dans Les Bacchis, de Plaute : « mala tu es bestia » (« tu es une méchante bête »), propos tenus par Pistoclère à son amante, Bacchis I.

12. On trouve cependant, dans Le Livre du roi Modus et de la reine Racio (le plus ancien livre de chasse français, probablement écrit au début du xive siècle), la locution bête humaine pour désigner l’homme, opposée à la bête mue (c’est-à-dire muette).

[…] adonc dit racio quant dieu nostre seigneur et notre createur fist et ordonna le monde il crea deux manieres de bestes. Les unes quil appella beste humaines et les aultres furent appelles bestes mues et dictes mues pource quils nont point de congnoissance du createur et quant bestes mue meurt son ame est morte. Mais lame des bestes humaines ne peult mourir et dieu nostre seigneur ayme tant bestes humaines qui luy donna celle liberte.

[…] donc, dit Ratio, quand Dieu notre seigneur et notre Créateur fit et ordonna le monde, il créa deux sortes de bêtes : les unes, qu’il appela bêtes humaines, et les autres, qui furent appelées bêtes muettes, et dites muettes parce qu’elles n’ont pas connaissance du Créateur, et, quand une bête muette meurt, son âme est morte. Mais l’âme des bêtes humaines ne peut mourir, et Dieu notre Seigneur aime tant la bête humaine qu’il lui donna cette liberté.

Henri de Ferrières, Le Livre du roy Modus et de la royne Racio.

Au xixe siècle, l’expression réapparaît avec le sens différent de « homme défini par son caractère instinctif, animal » sous la plume de Hugo puis de Maupassant, notamment à propos des participants du carnaval de Nice ! Elle est illustrée par le cycle romanesque de Zola « Les Rougon-Macquart » (que le critique Jules Lemaître a dépeint comme « une épopée pessimiste de l’animalité humaine ») et plus particulièrement par La Bête humaine, à propos de laquelle l’écrivain a dit : « Quant au titre, La Bête humaine, il m’a donné beaucoup de mal, je l’ai cherché longtemps. Je voulais exprimer cette idée : l’homme des cavernes resté dans l’homme de notre xixe siècle, ce qu’il y a en nous de l’ancêtre lointain. »

13. Comme si cela ne suffisait pas, on parle même sans craindre le pléonasme de bête brute (traduction approximative du latin brutum animal), soit la stupidité alliée à la férocité ou vice versa. Et, puisque bis repetita placent, on a également forgé le mot composé animal-bête, injure populaire du xixe siècle formée à partir de animal (dans le sens de « personne stupide ou ignorante »). Assez rare, il ne s’applique qu’aux humains (contrairement à bête brute, qui a longtemps servi à désigner les animaux avant d’être appliqué à des personnes). Il semble qu’on ait échappé à « animal-bête-brute » !

14. Cette valeur particulière du mot a ainsi donné en français aumaille (anc. fr. almaille, début xiie s.), qui désigne le gros bétail. Celui-ci vient en effet du neutre pluriel animalia et est devenu féminin dans notre langue probablement par confusion avec le féminin singulier latin des noms de la 1re déclinaison, en -a (comme c’est le cas pour le neutre pomum, « fruit », qui a produit le féminin pomme).

15. Dans La Louenge des femmes (1551), au titre trompeur, Thomas Sébillet reprend ces propos et renchérit en affirmant que les femmes sont des « animants » ayant si peu d’« âme, de vivacité et de vertu » qu’elles-mêmes confesseront être plus douées pour la « volupté » et l’« oisiveté » que pour les affaires importantes. Il faut dire que l’époque n’est pas tendre avec les femmes puisque Jacques Tahureau, dans ses Dialogues, fait dire au Démocritic : « […] chose si petite, et tant vile, comme est la femme, animant de tous ceux de la nature le plus pernicieux et abominable. Et qu’il soit vray, est il possible de voir un animant plus remply de tromperie, calomnies et mensonges, ny adonné d’avantage aux choses les plus vilaines du monde, que la femme, qui se veut mal gouverner ? »

16. « [Dieu] est dict Animal animant, qui anime, c’est à dire donne ame et vie à tous les aultres animaux, comme premiere et universelle ame du monde total » (Decades).

17. Le lion sert fréquemment à illustrer l’article animal. De dangereux dans Synonymes françois (1770), de l’abbé Girard, il devient noble dans le Dictionnaire (1876) de Dupiney de Vorepierre. Ce changement d’épithète témoigne de la revalorisation des animaux en général au-delà du cas particulier du lion.

18. Le Dictionnaire de la langue française, d’Émile Littré, et le Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, de Pierre Larousse, sont deux œuvres de la seconde moitié du xixe siècle. L’un, littéraire, définit la bête de la façon suivante : « Tout animal excepté l’homme, ou, dans le langage scientifique [sic], animal qui est placé, dans la série, au-dessous du genre humain. La bête est privée de raison. » L’autre, scientifique, de cette façon : « Animal dépourvu de raison ; tout animal autre que l’homme, à cause de l’opinion générale que l’homme seul est raisonnable. » Le Dictionnaire de l’Académie française, dans son édition de 1932, définissait toujours l’âne comme une « bête de somme » ! Elle le considère désormais comme un « mammifère de la famille des Équidés ».

19. L’entrée Biche en est un exemple saisissant : « Comment croire cependant que cet animal, si digne de nous intéresser et de n’exciter en nous que des sentimens de bienveillance, devait se voir exposé à être plus cruellement traité que la bête la plus féroce ? Il devait être malheureusement destiné à servir d’amusement à certains êtres, réputés grands devant la vanité ou la bassesse, mais si petits devant la raison et si nuls devant l’humanité. Ces êtres, lorsqu’ils ne peuvent plus supporter l’oisiveté et l’ennui de leur existence dans leur habitation, se donnent à grands frais le barbare plaisir de poursuivre un Cerf, de le réduire aux abois ou aux dernières extrémités, de différer sa mort, de le faire passer par tous les degrés de la terreur, de la lassitude et du désespoir, pour le faire enfin déchirer par des meutes de Chiens, lorsqu’il ne peut plus ni se remuer ni se défendre, et qu’il n’a plus que des larmes et des palpitations douloureuses à opposer… » Bien sûr, en ces temps post-révolutionnaires, on peut voir dans cette condamnation de la chasse à courre la critique d’une pratique éminemment aristocratique, d’ailleurs rendue légalement impossible par l’article 3 du décret des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 (subordonnant le droit de chasse au droit de propriété).

20. Dès 1850, une abondante littérature enfantine encourage les enfants à ne pas faire de mal aux animaux et à les bien traiter. Nous pensons évidemment à Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, qui ne manque pas, dans ses livres, de punir les enfants se rendant coupable de mauvais traitements à l’égard des animaux. Ceux-ci sont parfois mis en scène (Mémoires d’un âne) de façon anthropomorphisée et en n’évitant pas certains clichés, mais ils sont presque toujours décrits comme des êtres sensibles et capables de réflexion. Ne dédaignant pas la chasse en bonne aristocrate, la comtesse n’affectionne guère la chasse à courre, qu’elle juge « ridicule ». Les histoires de Heinrich Hoffmann sont plus impertinentes puisqu’on voit dans Pierre l’Ébouriffé, traduction française du Struwwelpeter faite par Louis Ratisbonne (alias Trim), un chien mordre le méchant Frédéric, qui le battait sans raison, s’emparer de son fouet et dévorer le dîner du jeune garçon ; mais aussi un lièvre s’emparer du fusil d’un chasseur et le poursuivre ! Cela inspirera au traducteur du livre les aventures de Jean Bourreau (Jean Bourreau, le bourreau des bêtes). L’enfant maltraite tant les animaux qu’il est enlevé et transporté dans un pays où les animaux asservissent les hommes, ce qui aura pour conséquence d’amender Jean. Les illustrations de Jundt exploitent habilement le thème du « monde à rebours ».

21. De nos jours, le débat concerne plutôt les droits des animaux puisque même un opposant au militantisme « animalitaire » comme Jean-Pierre Digard, ethnologue et directeur de recherche au CNRS, se déclare « contre les droits des animaux et pour des devoirs des hommes à leur endroit » (dans une interview accordée à Libération).

22. « Selon une ancienne classification (Simpson 1945), les pongidés (grands singes, c’est-à-dire chimpanzés, gorilles et orangs-outans) formaient une famille distincte de celle des hominidés. Depuis 1974 (Goodman), celle-ci est divisée en deux sous-familles : les ponginés, dont l’orang-outan est l’unique représentant, et les homininés, qui réunissent le gorille, le chimpanzé et l’homme.

23. Calque des expressions latines imbecillitas humana (Pline l’Ancien, Histoire naturelle, II, v, 14), imbecillitas hominis (Sénèque, Lettres à Lucilius, VI, liii, 12 : voir la citation de Montaigne ci-dessus), humani generis imbecillitatem (Cicéron, Les Tusculanes, V, i, 3).

24. L’origine de cette expression, complète ou incomplète, est obscure. On la relève sous la forme « Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere » (« Commettre des erreurs est le propre de l’humain, mais il est diabolique d’insister dans l’erreur par orgueil ») chez saint Augustin (Sermons, clxiv, 14).

25. « L’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, décrit deux bêtes, qui sont les émanations du Dragon, autrement dit de Satan. « On le jeta donc, l’énorme Dragon, l’antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on l’appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec lui » (Apoc., xii, 9). Satan apparaît ainsi dans le premier livre de la Bible (Genèse) sous la forme d’un serpent et dans le dernier (Apocalypse) d’un dragon : deux animaux ! L’un réel, l’autre imaginaire étaient souvent confondus dans l’Antiquité, le mot grec drakôn tout comme le mot latin draco servant à qualifier les deux créatures.

26. Allélophagie serait plus juste. Mais il ne s’agit en aucun cas d’anthropophagie. Voir à ce sujet « Toute chair n’est pas viande », de Noëlie Vialles.

27. Cette réflexion nous est inspirée par un texte de Francis Wolff (« L’animal et le dieu : deux modèles pour l’homme ») dans lequel celui-ci, s’interrogeant sur la traduction en français du grec zôon (qui englobe animaux, hommes et dieux), propose le nom animé. Par ailleurs, la grammaire utilise depuis longtemps les catégories des animés (humains, animaux et êtres imaginaires) et des inanimés (plantes, objets, idées, actions, sentiments…), les premiers répondant à la question qui ?, les seconds à la question quoi ?.

Bibliographie

Absalon (Patrick), « Ladon, Hydre et Python : dragons et serpents géants de la mythologie grecque [et leur postérité dans l’art] », dans Dragons, sous la dir. de Zeev Gourarier, Philippe Hoch et Patrick Absalon, Éditions Serpenoise, 2005 ; p. 44 à 46.

Agulhon (Maurice), « Le sang des bêtes », dans Romantisme, « Sangs », CDU-Sedes, Armand Colin ; no 31, 1981.

Aneau (Barthélemy), Decades de la description, forme, et vertu naturelle des animaulx, tant raisonnables, que brutz, Balthazar Arnoullet, 1549.

Aulu-Gelle, Les Nuits attiques (livres XI-XIV), trad. René Marache, Les Belles Lettres, 1989 ; vol. III.

Autour de Crasse-Tignasse, sous la dir. de Carine Ermans et Michel Defourny, Théâtre du Tilleul, 1996.

Barrault (E.) et Grégoire (Ernest), Traité des synonymes de la langue latine, Louis Hachette, 1853.

Bescherelle (Louis-Nicolas), Dictionnaire national, 2 vol., Aupelf, France-Expansion, 1979 (reprod. de l’éd. de Garnier frères, 1856).

Boissier (Gaston), « À propos d’un mot latin », dans Revue des Deux Mondes, Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1906 (vol. XXXVI) ; p. 762 à 786.

Cicéron, De la nature des dieux, trad. Charles Appuhn, liv. III dans Itinera electronica [en ligne] (d’après l’éd. de Garnier frères, 1935) ; page consultée le 5 août 2008.

—, « Des lois », liv. I, dans De la République. Des lois, trad. Charles Appuhn, dans Itinera electronica [en ligne] (d’après l’éd. de Garnier frères, 1932) ; page consultée le 5 août 2008.

—, « Des devoirs », liv. III, dans De la vieillesse, De l’amitié, Des devoirs, trad. Charles Appuhn, dans Itinera electronica [en ligne] (d’après l’éd. de Garnier frères, 1933) ; page consultée le 5 août 2008.

—, Discours, « Pour P. Quinctius. Pour Sex. Roscius d’Amérie. Pour Q. Roscius le comédien », trad. Henri de La Ville de Mirmont, Les Belles Lettres, 2002 ; vol. I.

—, Œuvres complètes de Cicéron, sous la dir. de Charles Nisard, trad. Jean Kermoysan, J. J. Dubochet (Firmin Didot), 1840-1882.

Crossley (Ceri), « À propos de l’animal chez Michelet », dans Michelet entre naissance et renaissance (1798-1998), Presses universitaires Blaise Pascal, 2001.

Cuny-Le Callet (Blandine), « Du bétail à la bête fauve. Monstruosité morale et figures de l’animalité chez Cicéron », dans Anthropozoologica, « Animal et animalité dans l’Antiquité », L’Homme et l’animal, Société de recherche interdisciplinaire, 2001 (no 33-34).

Dalloz (Désiré), Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, La Jurisprudence générale, 1847 ; vol. VIII.

Delaunay (E.), Qui dit animal ne dit pas bête, Eugène Ardant, [1887].

Dictionnaire des sciences naturelles, sous la dir. de Frédéric Cuvier, 61 vol., F. G. Levrault, Le Normant, 1816-1845.

Dictionnaire étymologique de la langue française, sous la dir. d’Oscar Bloch et Walther von Wartburg, Presses universitaires de France, 2004.

Dictionnaire historique de la langue française, sous la dir. d’Alain Rey, 3 vol., Dictionnaires Le Robert, 1998.

« Dictionnaires d’autrefois », dans The ARTFL Project [en ligne] ; page consultée le 13 juillet 2008.

Digard (Jean-Pierre), « De plus en plus bête », propos recueillis par Jean-Baptiste Marongiu, dans Libération [en ligne], jeudi 21 janvier 1999.

Dupiney de Vorepierre (Jean-François-Marie Bertet-), Dictionnaire français illustré (2 vol.), B. Dupiney de Vorepierre, Michel Lévy frères, 1876.

Dupont (Florence), « Médée », dans L’Humain et l’inhumain, Belin, 1997.

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [en ligne], sous la dir. de Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert, CNRS, Université de Chicago ; page consultée le 31 août 2010.

Encyclopædia universalis (version 12) [DVD-Rom], Encyclopædia universalis, 2007.

Erckmann-Chatrian, Contes et romans nationaux et populaires, Jean-Jacques Pauvert, 1962.

Ernout (Alfred) et Meillet (Antoine), Dictionnaire étymologique de la langue latine, Klincksieck, 2001.

Estève (Christian), « Le droit de chasse en France de 1789 à 1914 », Histoire et sociétés rurales, Association d’histoire des sociétés rurales, 1er semestre 2004 ;p. 73 à 114.

Féraud (Jean-François), Dictionnaire critique, de la langue française, 3 vol., Aupelf, France-Expansion, 1972 (reprod. de l’éd. de Jean Mossy père et fils, 1787).

Ferrières (Henri de), Le Livre du roy Modus et de la royne Racio, A. Neyret, 1486.

Fontenay (Élisabeth de), « La philosophe et les animaux », propos recueillis par Élisabeth Lévy, dans Le Point, jeudi 3 avril 2008.

—, Sans offenser le genre humain, Albin Michel, 2008.

—, Le Silence des bêtes, Fayard, 1998.

Franck (Adolphe), Éléments de morale, Louis Hachette, 1968.

Furetière (Antoine), Dictionnaire universel, 3 vol., Aupelf, France-Expansion, 1972 (reprod. de l’éd. d’[Arnout et Reinier Leers], [1690].

Gaffiot (Félix), Le Grand Gaffiot : dictionnaire latin-français, Hachette, 2000.

Gaillard (Bénédicte) et Colignon (Jean-Pierre), Toute la grammaire, Albin Michel, Magnard, 2005.

Garasse (François), La Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, ou prétendus tels, Sébastien Chappelet, 1624.

Girard (Gabriel), Synonymes françois, Wetstein, 1770.

Godefroy (Frédéric), Le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle [en ligne], Classiques Garnier numérique, 2002 (reprod. de l’éd. orig. en 10 vol. de F. Vieweg, Émile Bouillon, 1881-1902).

Grand Robert de la langue française (version 2.0) [CD-Rom], Le Robert – Sejer, 2005.

Guichet (Jean-Luc), Rousseau, l’animal et l’homme, Cerf, 2006.

Hamon (Philippe), La Bête humaine d’Émile Zola, Gallimard, 1994.

Hautel (d’), Dictionnaire du bas-langage, 2 vol., Aupelf, France-Expansion, 1973 (reprod. de l’éd. de d’Hautel, F. Schoell, 1808).

Hoffmann (Heinrich), Pierre l’Ébouriffé, trad. Trim, Sandoz et Fischbacher, [1872].

Huguet (Edmond), Dictionnaire de la langue française du xvie siècle [en ligne], Classiques Garnier numérique, 2004 (reprod. des éd. de la Librairie ancienne Édouard Champion pour les deux premiers volumes [1925 et 1932] et des Éd. Didier pour les cinq autres volumes [1946 à 1967]).

Isidore de Séville, Étymologies, trad. Jacques André, Les Belles Lettres, 1986 ; vol. XII (« Des animaux »).

La Châtre (Maurice), Nouveau Dictionnaire universel, 2 vol., Aupelf, France-Expansion, 1972 (reprod. de l’éd. des Docks de la librairie, 1865).

Lafaye (Benjamin), Dictionnaire des synonymes de la langue française, Hachette, 1884.

L’Ancre (Pierre de), Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons, où il est amplement traité des Sorciers et de la Sorcellerie, Hachette, Bibliothèque nationale, 1975 (reprod. de l’éd. de Jean Berjon, 1612).

Larousse (Pierre), Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, 17 vol., Administration du Grand Dictionnaire universel, (1866 – v. 1890).

Lavater (Johann Kaspar), La Physiognomonie, trad. Henri Bacharach, Librairie française et étrangère, 1841.

Le Bras-Chopard (Armelle), Le Zoo des philosophes, Plon, 2000.

Legoarant (Benjamin), Nouvelle Orthologie française, 2 vol., Mansut fils, Bruno-Labbe, 1832.

Lévi-Strauss (Claude), Anthropologie structurale deux, Plon, 1980.

—, « L’idéologie marxiste, communiste et totalitaire n’est qu’une ruse de l’histoire », propos recueillis par Jean-Marie Benoist, Le Monde, 21 et 22 janvier 1979.

Lewis (Charlton Thomas) et Short (Charles), A Latin Dictionary, dans The Perseus Digital Library [en ligne] (d’après l’éd. de Clarendon Press, 1879) ; page consultée le 5 août 2008.

Loiseleur (Jules), Les Crimes et les peines dans l’Antiquité et dans les temps modernes, Louis Hachette, 1863.

Manuel (B. E.), Abécédaire contenant, avec la figure des objets les plus communs, et leur nom inscrit au milieu, l’histoire naturelle des animaux domestiques…, Fr. Dufart, 1794.

—, L’Étude de la nature, en général, et de l’homme, en particulier, Imprimerie du Cercle social.

Montaigne (Michel de), Les Essais, Presses universitaires de France, 1999 ; vol. II.

Montaigne Project (The) [en ligne], ARTFL-DLDC ; page consultée le 13 juillet 2008.

Morin (Benoît), Dictionnaire universel des synonymes de la langue française, 2 vol., L. Duprat-Duverger, 1810.

Novara (Antoinette), Les Idées romaines sur le progrès, Les Belles Lettres, 1982 ; vol. I.

Nybakken (Oscar E.), « Humanitas Romana », dans Transactions and Proceedings of the American Philological Association, The Johns Hopkins University Press, 1939 (vol. LXX).

Oxford Latin Dictionary, Clarendon Press, 1968.

Patrologia latina Database (version 5.0b) [CD-Rom], Electronic Book Technologies Inc. et Chadwyck-Healey Ltd, 1993-1996.

Petit Larousse 2008 (Le) [CD-Rom], Larousse, 2007.

Petit Robert [Le] (version 2.1) [CD-Rom], Dictionnaires Le Robert – Vuef, 2001.

Platon, Protagoras, trad. Alfred Croiset, Les Belles Lettres, 1997.

Plaute, « Bacchides », dans Comédies, trad. Alfred Ernout, Les Belles Lettres, 1996.

Programmes officiels de l’enseignement secondaire spécial, Charles Delagrave, 1866.

Prost (François), « Humanitas : originalité d’un concept cicéronien », dans Philosophies de l’humanisme, L’Art du comprendre, 1996 (2e série).

Rabelais (François), Les Œuvres romanesques, trad. Françoise Joukovsky, Honoré Champion, 1999.

—, Tiers livre des faictz et dictz Heroiques du noble Pantagruel 1546. Publié [Édition originale (graphie moderne)] par Claude Blum à partir de l’édition de 1546, Paris, Champion électronique, 1999 (1re éd. 1546).

Rousseau (Jean-Jacques), Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, dans « Discours », « Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau » (vol. I), Dalibon, 1826 ; p. 211 à 392.

Ruggiu (Marie-Agnès), « Humanité et animalité dans la pensée cicéronienne », Camenae [en ligne], janvier 2007 ; page consultée le 31 août 2010.

Sébillet (Thomas), La Louenge des femmes, s. n., 1551.

Ségur (Sophie Rostopchine, comtesse de), Lettres de la comtesse de Ségur, Hachette, 1991.

—, Lettres d’une grand’mère, Henri Oudin, 1898.

Sénèque, Lettres à Lucilius. Livres VIII-XIII, trad. Henri Noblot, Les Belles lettres, 1995 ; vol. III.

—, Œuvres complètes de Sénèque le Philosophe, trad. Félix Lemaistre et Jean-Pierre Charpentier, Garnier frères, 1860-1873.

Tahureau (Jacques), Les Dialogues de Jaques Tahureau, Gabriel Buon, 1568.

Térence, « Heautontimoroumenos », dans Comédies (vol. II), trad. Jules Marouzeau, Les Belles Lettres, 1990.

Trésor de la langue française informatisé (Le) [version du 10.12.2002] [en ligne], en réal. avec Jacques Dendien, CNRS ; page consultée le 13 juillet 2008.

Trim, Jean Bourreau, le bourreau des bêtes, [Hachette], 1865.

Unbound Bible (The) [en ligne], Biola University, 2005-2006 ; page consultée le 13 juillet 2008.

XMLittré (version 1.3) [en ligne], réal. François Gannaz ; page consultée le 13 juillet 2008.

Zola (Émile), Les Rougon-Macquart, Gallimard, 1960 ; vol. IV.

Texte lu et revu le 14.9.2011.